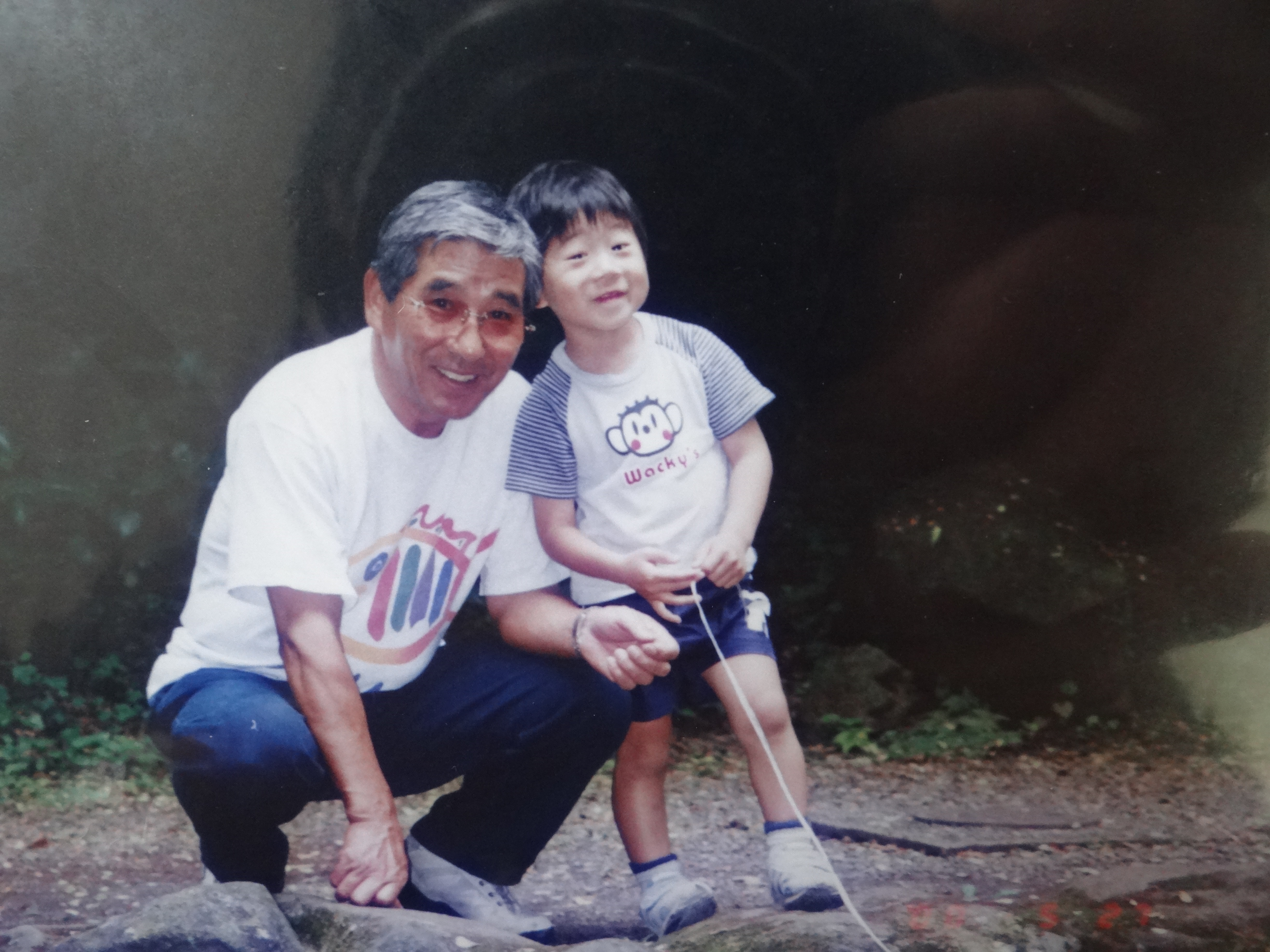

大石竜平(りゅうちゃん)

5歳から釣りキチ。ロンドン大学建築学部卒。4年間のロンドン生活や、釣竿を片手に各国を旅する中で、

新たな場所、文化、そして人との出会いが生きることを楽しくすると深く感じる。

帰国後は保育士となり、子どもの「やりたい!」の気持ちや意欲に基づいたアート活動等を展開。

現在は子どもたちの未来に関わる環境・社会問題の解決を目指す

メディア・コンサル会社に務めながら、sakana harbourの運営を行う。

保育士として働く中で、教育機関が社会から切り離されている課題に直面。

「閉じた学校ではない、広い海のような場所があったら」との 思いからsakana harbour開港。

また、自らの経験した「留学」という 選択肢がすべての家庭が選べる選択肢でないことを痛切に感じ、

活動を通じて教育格差の課題にも取り組み始める。

りゅうちゃんのこれまでの「ぼうけん」

1995年、千葉県市川市に生まれる。 小さいころからバッタやカナヘビ、カエルを追いかけて育つ。 5歳の時に釣りを始める。はじめはザリガニ釣り。 だんだんと、クサフグやニジマスといった魚を釣るようになる。 磯遊びも大好きで、5年生の夏休みの自由研究にはカニの標本をつくる。 6年生の時はアマガエルを6匹飼っていた。

家族の影響で幼いころから洋楽を聴いたりハワイ、ルクセンブルクに行くなど、海外に親しみを持つ。 高校1年生の時、イギリスの大学で建築を学びたいとの思いから必死で勉強をする。 建築への興味のルーツは、実は幼少期の虫かごや水槽のレイアウトにあるのではと後になって思う。 無事に合格し、4年間の単身ロンドン生活が始まる。

はじめは文化の違いに大きなショックを受ける。 しかしだんだんと世界各国の友だちができ、異国を旅する中でこれまで以上に好奇心が爆発。 「ちがうっておもしろい!」と思うようになる。 時に苦悩やトラブルに遭うも、国境を超えた優しさに触れ、笑い合い、人とつながることの楽しさを知る。

留学中に釣りの魅力も再発見することになる。 ロンドンでも釣りに没頭。 川の暴君・ノーザンパイクを追い求め、竿を片手に街中を歩き回る。 汚れた運河から怪魚を持ち上げ、道行く人に写真を撮られたことも多々。 ドブロブニク(クロアチア)、ベネチア(イタリア)、オーストラリアなどでも釣りをする中で、釣りをしていると地元の人と仲良くなれることを大発見。 また、これまでの友達も「りゅう/Ryu=釣り/Fishing」のイメージを持ち、もっともっと仲良くなる。 釣りが持つ「人をつなげる力」に気づく。

建築を学ぶ中で子どもに興味を持ち、帰国後は幼稚園建築の最高峰の事務所に就職しようとするも、不合格。 落ち込み、悩む中で働いたゲストハウスで子どもと関わる機会を持つ。 そこで「もっと子どもの近くで働きたい!」と思うようになり、新たに保育士を志す。 独学で保育士資格を取り、保育の道に踏み込む。

保育現場では0-5歳児の幅広い年代の子どもと関わる。 子どもも「一人の人」として尊重することで、深い絆を結ぶことができると強く体感する。 子どもに「教える」のではなく、子どもと「一緒に歩き、楽しむ」というスタンスがここで生まれる。 同時に、自分の言動や関わり方が子どもに大きな影響を与えること、また保護者の方々の思いや悩みも肌で感じる。

ありがたいことに子どもたちや保護者の方々と大きな信頼関係を築くことができた。 けれども、保育士として働く中で、保育現場はどうしても環境が閉じていて、人間関係が狭くなってしまうという、留学時代とのギャップも感じる。 そして、「広い世界へ踏み出していく子どもたちのための場所が、これでいいのか?」と疑問を持つようになる。

そんな中、自分の人間関係を広げていたものが釣りだった。 釣りで出会う新たな仲間たち。 「釣りしてみたい!」という友だちと釣りをすることで、もっと仲良くなれる。

学びの場は保育園や幼稚園、学校だけじゃない。 人とつながりながら、広がる学びや世界がある。 この思いが、現在の「sakana harbour」の出発点になる。 ここを本気で子どもたちの「新たな学びの場」にしたい。 子どもたちが「広い世界へ向かっていく港」にしたい。 狭いところに収まっていてはもったいない。 もっともっと広い海へ、泳ぎだしていくから見える景色がある。 心からそう思っています。

だから一緒に泳ごう。 僕たちのぼうけんは、もう始まっているよ。